天津公墓什么时间开放的

天津,作为中国北方的重要城市,拥有悠久的历史与深厚的文化底蕴。在城市的不断发展过程中,公墓作为承载人们追思先人、寄托情感的重要场所,也经历了从无到有、从传统到现代的发展过程。那么,天津的公墓究竟是从什么时候开始开放的呢?

天津最早的公墓可以追溯到清末民初时期。在那个社会动荡、思想变革的年代,传统的家族墓地逐渐无法满足城市人口增长和土地资源紧张的需求。为了适应社会发展的需要,天津开始出现了一些由政府或民间组织设立的公共墓地。这些墓地的设立标志着天津公墓制度的初步形成。

真正意义上的现代公墓管理则是在新中国成立之后逐步建立起来的。20世纪50年代,随着国家对殡葬制度的改革,天津市政府开始对殡葬用地进行统一规划,并设立了一批公共墓地。这些墓地不仅承担了安葬功能,也开始注重环境绿化与人文关怀,逐步向现代公墓模式靠拢。

真正意义上的现代公墓管理则是在新中国成立之后逐步建立起来的。20世纪50年代,随着国家对殡葬制度的改革,天津市政府开始对殡葬用地进行统一规划,并设立了一批公共墓地。这些墓地不仅承担了安葬功能,也开始注重环境绿化与人文关怀,逐步向现代公墓模式靠拢。

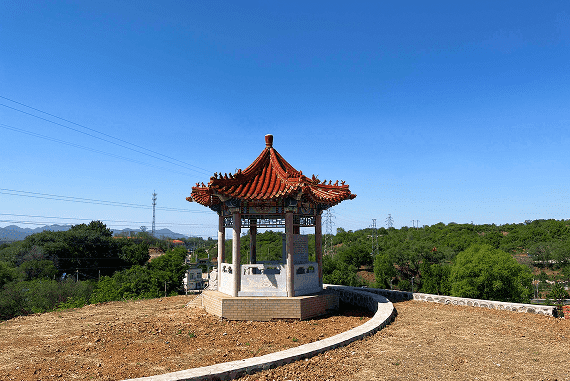

改革开放以后,随着经济的快速发展和城市化进程的加快,天津的公墓建设也进入了一个新的阶段。1980年代起,天津陆续建立了多个具有一定规模、管理规范的公墓,如天津永安公墓、回民公墓、天津市烈士陵园等。这些公墓大多设有专门的管理部门,提供墓地销售、祭祀服务、绿化维护等一整套服务体系,满足了市民多样化的殡葬需求。

进入21世纪后,天津的公墓建设更加注重生态环保与可持续发展。许多公墓开始推广节地生态葬,如树葬、草坪葬、花坛葬等新型安葬方式,既节约了土地资源,又体现了绿色殡葬理念。同时,随着信息技术的发展,部分公墓还引入了智能化管理系统,为市民提供更加便捷、人性化的服务。

综上所述,天津公墓的开放时间可以追溯到清末民初,但真正意义上的现代公墓建设则是在新中国成立之后逐步发展起来的。如今,天津的公墓已经形成了较为完善的管理体系和多样化的服务模式,成为城市文明发展的重要组成部分。公墓不仅是缅怀先人、传承家风的场所,更是城市历史与文化的重要见证。

免责声明:本内容部分素材来源于网络,如存在侵权问题,请及时与我们联系。

-

上一篇

-

下一篇