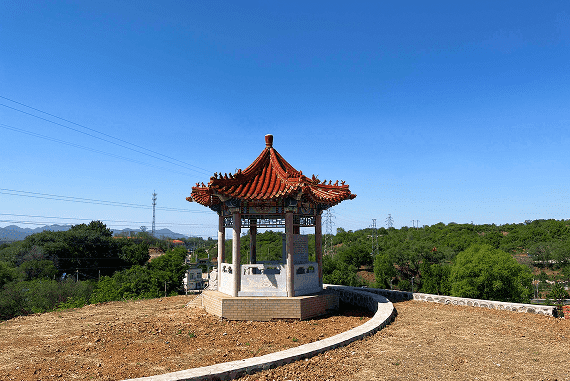

泄洪天津回民公墓

在天津这座历史悠久的城市中,回民公墓作为穆斯林群体重要的安息之地,承载着深厚的宗教信仰与文化记忆。然而,近年来随着极端天气频发,城市防洪压力日益加剧,关于“以泄洪天津回民公墓”的讨论悄然浮现,引发了社会各界的广泛关注与争议。

一、泄洪与公墓:矛盾背后的现实压力

泄洪是应对洪涝灾害的重要手段,其核心在于通过科学调度,将洪水引导至特定区域,以减轻对城市核心区域的冲击。然而,当泄洪区域的规划涉及到墓地,尤其是具有特定宗教文化意义的回民公墓时,问题便不再仅仅是一个技术性决策,而成为对社会伦理、文化尊重与公共管理能力的多重考验。

天津回民公墓作为穆斯林群体的重要安葬地,其选址、建设与维护都遵循伊斯兰教的教义规范。墓地不仅是逝者长眠之所,更是生者寄托哀思、延续信仰的重要空间。若因泄洪需要而临时或长期征用该区域,势必对当地穆斯林群体的情感与信仰生活造成深远影响。

二、信仰与自然:如何在冲突中寻求平衡

面对泄洪与宗教信仰之间的冲突,如何在保障人民生命财产安全的同时,尊重和保护特定群体的文化权利,成为摆在政府与社会面前的一道难题。

首先,泄洪规划应坚持科学性与前瞻性。在制定防洪预案时,应充分考虑地形地貌、水文特征以及人口分布等因素,优先选择对居民生活和文化设施影响最小的区域。对于涉及宗教场所的区域,应提前进行风险评估,并与相关宗教团体进行充分沟通,争取理解与支持。

首先,泄洪规划应坚持科学性与前瞻性。在制定防洪预案时,应充分考虑地形地貌、水文特征以及人口分布等因素,优先选择对居民生活和文化设施影响最小的区域。对于涉及宗教场所的区域,应提前进行风险评估,并与相关宗教团体进行充分沟通,争取理解与支持。

其次,在必要情况下,应建立补偿与安置机制。若确实需要临时或永久调整墓地用途,应依法依规进行公告,并提供相应的补偿措施,包括但不限于迁葬费用、新墓地选址等。同时,应尊重宗教仪式,确保迁葬过程符合伊斯兰教义要求,避免引发不必要的社会矛盾。

三、社会共识与公共治理:构建包容与理性的城市精神

城市的发展离不开多元文化的共存与交融。天津作为一座多民族聚居的城市,回族等少数民族在城市发展中扮演着重要角色。面对自然灾害的威胁,政府与社会应在科学决策的基础上,展现出对多元文化的尊重与包容。

“以泄洪天津回民公墓”不应成为简单的工程议题,而应成为一次关于公共治理、文化尊重与社会责任的深刻反思。我们需要建立一个更加开放、透明的决策机制,让不同群体的声音都能被听见、被尊重,让每一次应对危机的举措,都能体现出城市的温度与文明。

结语

洪水无情,人间有爱。在面对自然挑战时,我们既要依靠科学的力量,也要坚守信仰与文化的尊严。天津回民公墓的命运,不仅关乎穆斯林群体的情感寄托,更是一面镜子,映照出一个城市在灾难面前的智慧与担当。唯有在尊重中寻求共识,在合作中化解冲突,才能真正实现人与自然、人与人之间的和谐共生。

免责声明:本内容部分素材来源于网络,如存在侵权问题,请及时与我们联系。

-

上一篇

-

下一篇