天津与河北交界的公墓

在中国广袤的土地上,公墓不仅是安息之所,更承载着深厚的历史记忆与地域文化。位于天津与河北交界地带的公墓,因其特殊的地理位置,成为连接两个地区情感与历史的重要纽带。这些公墓不仅安葬着来自不同地域的先人,也见证了时代变迁中的人文故事。

天津与河北自古以来便有着密切的地缘联系。两地在历史、语言、风俗等方面有着诸多相似之处,而位于边界地带的公墓,正是这种文化交融的缩影。无论是天津人选择在河北安葬先人,还是河北居民将亲人安葬于天津一侧,这些墓地都成为两地人民情感连接的象征。

从历史角度看,这些交界地带的公墓往往建立于上世纪中期,当时由于城市扩张、土地规划等因素,许多原位于城市中心或乡村的墓地被迁移至边缘地带。而天津与河北交界区域地势相对平坦、土地资源较为丰富,因此成为安置公墓的理想选择。随着时间推移,这些墓地逐渐发展成规模较大、管理较为规范的公墓园区。

这些公墓的存在,也反映出人们对“落叶归根”这一传统观念的坚守。许多祖籍河北、但长期生活在天津的家庭,会选择将先人安葬于河北一侧,以示对祖籍的认同与尊重。同样,也有河北居民因工作、生活迁居天津后,选择将亲人安葬在天津境内的交界公墓,既便于祭扫,也寄托了对未来的期许。

这些公墓的存在,也反映出人们对“落叶归根”这一传统观念的坚守。许多祖籍河北、但长期生活在天津的家庭,会选择将先人安葬于河北一侧,以示对祖籍的认同与尊重。同样,也有河北居民因工作、生活迁居天津后,选择将亲人安葬在天津境内的交界公墓,既便于祭扫,也寄托了对未来的期许。

此外,交界地带的公墓还具有一定的社会功能。每年清明节、中元节等重要祭祀节日,这里都会迎来大量前来扫墓的市民。他们来自天津、河北两地,或携家带口,或独自前往,在墓前献花、焚香、追思过往。这些场景不仅体现了中华传统文化中对祖先的敬重,也成为两地居民交流互动的一个特殊平台。

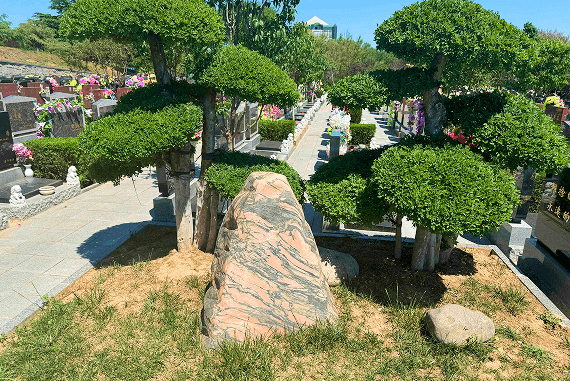

近年来,随着生态文明建设的推进,天津与河北交界地带的一些传统公墓也开始向生态墓园转型。通过植树造林、节地安葬、绿色祭扫等方式,这些墓地正努力实现与自然环境的和谐共生。这种转变不仅顺应了时代发展的趋势,也为未来的殡葬文化提供了新的思路。

总的来说,天津与河北交界地带的公墓,不仅是一方安息之地,更是两地历史、文化、情感交汇的见证。它们默默伫立于城乡之间,承载着无数家庭的记忆与情感,也记录着时代发展的轨迹。在现代化进程中,如何更好地保护这些墓地,使其在传承文化、服务社会的同时,也实现可持续发展,是值得深入思考的问题。

免责声明:本内容部分素材来源于网络,如存在侵权问题,请及时与我们联系。

-

上一篇

-

下一篇