天津回民第五公墓排队

清明时节,细雨纷纷,天津回民第五公墓门前的队伍早已悄然排起。人们身着素衣,手持鲜花与祭品,缓步前行,脸上写满了对亲人的思念和对传统的坚守。这一幕,不仅是清明祭扫的缩影,更是一场跨越时间与空间的文化传承。

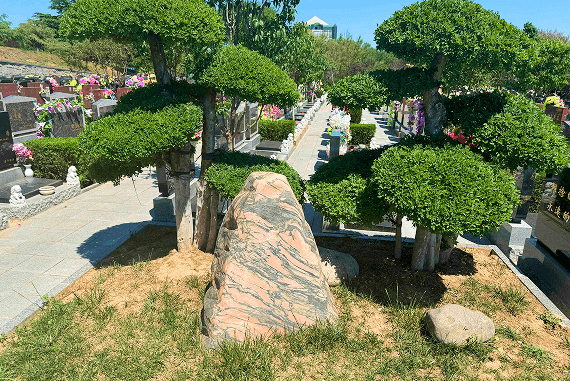

天津回民第五公墓位于市区一隅,是天津回族群众的重要安葬地之一。每逢清明、中元、寒衣等传统祭祀节日,这里都会迎来大批前来扫墓的市民。而近年来,随着城市人口的增加和公墓管理的规范化,排队入场已成常态。

清晨六点,天还未亮,公墓门口已经陆续有人到来。有人带着孩子,有人搀扶着老人,还有人提着水桶、纸钱和鲜花,静静站在路边等待。队伍缓缓向前移动,秩序井然。虽然等待时间不短,但鲜有抱怨之声,更多的是低声交谈,或是沉默地望着远方的墓园。

这种排队,不只是对秩序的遵守,更是一种对先人的尊重。在回族传统文化中,祭扫不仅是缅怀逝者的仪式,更是对生命、信仰与家族观念的传承。排队,成为一种庄重的仪式前奏,仿佛在告诉每一个人:走进墓园之前,先要静下心来,整理情绪。

近年来,随着环保理念的推广,传统的焚烧纸钱已被鲜花祭扫、网络祭祀等方式逐步替代。公墓管理方也加强了引导,设置了临时休息区、饮水点、志愿者服务岗等便民设施,让排队的过程不再枯燥难熬。人们在等待中交流着家常,分享着对亲人的记忆,有时还会互相提醒注意事项,比如哪些墓区正在维护、哪些路线更顺畅。

近年来,随着环保理念的推广,传统的焚烧纸钱已被鲜花祭扫、网络祭祀等方式逐步替代。公墓管理方也加强了引导,设置了临时休息区、饮水点、志愿者服务岗等便民设施,让排队的过程不再枯燥难熬。人们在等待中交流着家常,分享着对亲人的记忆,有时还会互相提醒注意事项,比如哪些墓区正在维护、哪些路线更顺畅。

排队,也成为一种社会温情的体现。年轻人主动为老人让座,陌生人之间帮忙照看物品,志愿者耐心解答问题……这些细节,让原本略显沉重的祭扫之旅多了一丝温暖。

当然,排队的背后,也折射出城市殡葬资源日益紧张的现实。随着城市化进程加快,墓地资源有限,公墓管理愈加规范,祭扫高峰期的限流措施也成为必要之举。如何在传承传统与适应现代之间找到平衡,是摆在城市管理者和市民面前的一道共同课题。

天津回民第五公墓的排队,是一幅清明时节的剪影,也是一场关于记忆与情感的流动。它承载着人们对亲人的思念,也见证着时代的变迁。在这条缓慢前行的队伍中,每个人都在用自己的方式,完成一次与过去的对话,与心灵的和解。

当阳光洒在墓园的小径上,鲜花静静绽放,那些等待的身影,也终于走进了思念的深处。

免责声明:本内容部分素材来源于网络,如存在侵权问题,请及时与我们联系。

-

上一篇

-

下一篇