天津怡静园公墓拆迁

近年来,随着天津市城市化进程的不断推进,一些老旧区域和公共设施面临调整与重建。其中,位于市郊的天津怡静园公墓的拆迁问题引发了社会各界的广泛关注。这一事件不仅牵动着众多家庭的情感神经,也折射出城市发展与传统文化、个体记忆之间的深层矛盾。

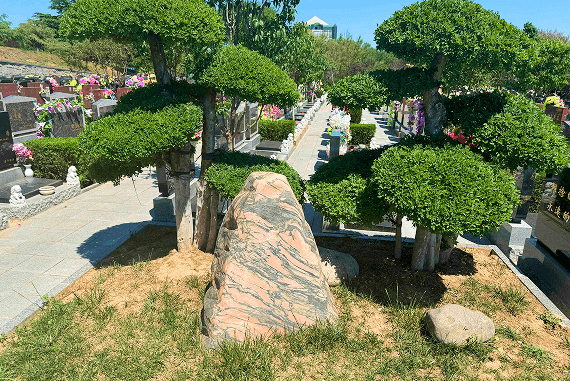

怡静园公墓始建于上世纪末,是天津较早建立的公益性公墓之一。多年来,这里安息着数以万计的普通市民,承载着无数家庭的追思与缅怀。每逢清明、中元等传统节日,前来祭扫的人群络绎不绝,香火袅袅,寄托着生者对逝者的深情。然而,随着城市规划的调整,该地块被纳入新的交通基础设施建设范围,公墓搬迁成为不可避免的现实。

根据相关规划文件,怡静园公墓所在区域将用于建设一条重要的城市快速通道,旨在缓解周边交通压力,提升区域通行效率。政府部门表示,此次拆迁经过充分论证,并已制定详细的迁移安置方案,确保每一位逝者的骨灰得到妥善安置,家属的合法权益得到有效保障。

尽管如此,许多家属仍难掩心中的忧虑与不舍。对他们而言,这片土地早已超越了物理空间的意义,成为情感寄托的象征。一位年逾七旬的老人在接受采访时哽咽道:“我每年都会来给老伴上一炷香,走一走她生前喜欢的小路。现在说搬就搬,心里空落落的。”类似的声音在社区中广泛存在,反映出人们对“根”的依恋与对变迁的不安。

尽管如此,许多家属仍难掩心中的忧虑与不舍。对他们而言,这片土地早已超越了物理空间的意义,成为情感寄托的象征。一位年逾七旬的老人在接受采访时哽咽道:“我每年都会来给老伴上一炷香,走一走她生前喜欢的小路。现在说搬就搬,心里空落落的。”类似的声音在社区中广泛存在,反映出人们对“根”的依恋与对变迁的不安。

为回应公众关切,相关部门组织了多场家属座谈会,详细说明迁移流程、新墓区选址及后续服务安排。据悉,所有骨灰将统一迁往政府指定的生态安葬园区,新址环境清幽,管理规范,并配备完善的祭祀设施。同时,政府还推出绿色殡葬补贴政策,鼓励采用节地生态安葬方式,推动殡葬文明进步。

值得注意的是,此次拆迁也引发了关于城市发展中如何平衡效率与人文关怀的讨论。专家指出,城市更新不应仅以经济和交通效益为导向,更需尊重历史记忆与民众情感。建议在类似项目启动前,建立更加透明、包容的沟通机制,给予家属充分的选择权与参与感。

如今,怡静园公墓的围栏已被悄然围起,部分区域开始进行前期清理工作。这片曾经宁静肃穆的土地,正静静等待着它的告别与新生。而对于那些曾在这里寄托哀思的人们来说,真正的“安居”或许不在于地理位置的变更,而在于记忆是否被尊重,情感是否被看见。

城市的车轮滚滚向前,但总有一些角落,应为温情留一席之地。在推土机与纪念碑之间,在规划图与眼泪之间,我们期待一座城市既能拥抱未来,也不忘回望来路。

免责声明:本内容部分素材来源于网络,如存在侵权问题,请及时与我们联系。

-

上一篇

-

下一篇