天津西园公墓水下去没有

在天津这座历史悠久、文化厚重的城市中,许多地名与记忆交织在一起,构成了一幅独特的人文图景。西园公墓,作为天津一处承载着无数家庭追思与缅怀的场所,近年来却因一个略显离奇的说法而频频被提及——“西园公墓水下去没有”。这句话看似荒诞不经,实则背后折射出人们对城市变迁、生死记忆以及历史传承的深层思考。

所谓“水下去没有”,并非指西园公墓真的沉入水中,而是源于一段民间流传的说法。早年间,天津部分地区地势低洼,每逢雨季或海河汛期,局部区域曾出现过积水甚至短暂内涝的情况。一些老居民口耳相传,称“西园那边地势低,下雨时坟头都快泡水里了”,久而久之,便有了“水下去没有”的戏谑说法。这种说法虽无事实依据,却在坊间流传甚广,成为一种带有地方色彩的都市传说。

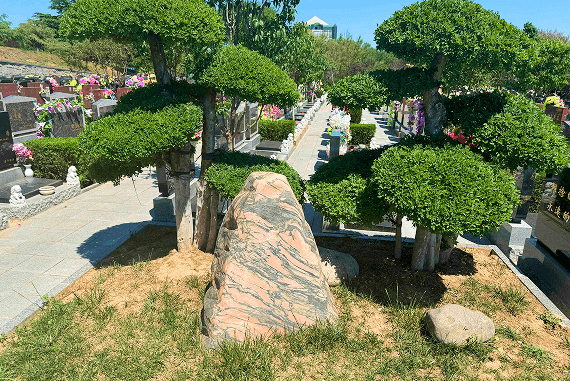

然而,从现实角度来看,天津西园公墓并未遭遇水淹,更不存在整体“下沉”或“淹没”的情况。该公墓位于市区相对稳定的地理区域,多年来经过市政部门的规划与维护,排水系统完善,环境整洁有序。每逢清明、中元等传统祭扫时节,前来悼念亲人的市民络绎不绝,墓区秩序井然,绿树成荫,庄严肃穆。

“水下去没有”这一说法,与其说是对地理现象的描述,不如说是一种文化隐喻。它反映出人们对逝者安息之地的关切,也暗含了对城市快速发展中传统空间命运的担忧。随着城市扩张和土地资源紧张,一些老旧墓区面临迁移或整合,人们担心记忆的载体是否会像“被水淹没”一样悄然消失。西园公墓的存在,正是对抗这种“遗忘”的象征——它提醒我们,无论时代如何变迁,对先人的敬重与思念不应被冲刷殆尽。

“水下去没有”这一说法,与其说是对地理现象的描述,不如说是一种文化隐喻。它反映出人们对逝者安息之地的关切,也暗含了对城市快速发展中传统空间命运的担忧。随着城市扩张和土地资源紧张,一些老旧墓区面临迁移或整合,人们担心记忆的载体是否会像“被水淹没”一样悄然消失。西园公墓的存在,正是对抗这种“遗忘”的象征——它提醒我们,无论时代如何变迁,对先人的敬重与思念不应被冲刷殆尽。

此外,这一话题也引发了关于公共记忆与城市空间管理的讨论。如何在现代化进程中保留历史痕迹,如何让墓园不仅是安葬之所,更成为承载集体记忆的文化空间,是值得深思的问题。西园公墓近年来也在逐步推进生态化、园林化改造,力求在尊重传统的同时融入现代城市景观,为市民提供一处宁静肃穆的缅怀之地。

“水下去没有”或许只是一个玩笑式的提问,但它唤起的,是对生命、记忆与归属感的认真回应。西园公墓没有被水淹没,它依然静静地伫立在城市的角落,见证着生与死的交替,守护着无数家庭的情感寄托。

在这座不断前行的城市里,有些东西可以更新,有些记忆却不应沉没。西园公墓的存在,正是告诉我们:只要有人记得,就永远不会“水下去”。

免责声明:本内容部分素材来源于网络,如存在侵权问题,请及时与我们联系。

-

上一篇

-

下一篇