天津老北仓公墓不干净

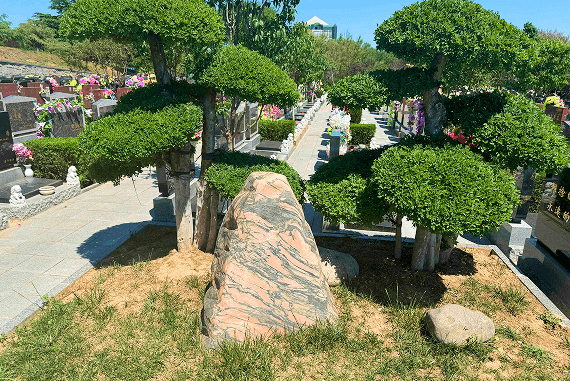

在天津这座历史悠久的城市中,众多老地名承载着几代人的记忆。其中,“老北仓”作为曾经的仓储重地,见证了城市的发展与变迁。而位于此地的“老北仓公墓”,则因其年代久远、管理松散,近年来频频被当地居民和访客提及——不是因为它的庄严肃穆,而是因为它“不干净”。

这里的“不干净”,并非仅指环境卫生问题,更深层的是人们对这片墓园整体氛围的复杂感受。

首先从物理层面来看,老北仓公墓年久失修,部分区域杂草丛生,落叶堆积,石板路破损严重,雨天泥泞难行。一些老旧墓碑字迹模糊,甚至出现倾倒、断裂的情况。每逢清明或中元节前后,尽管有人前来祭扫,但焚烧纸钱后留下的灰烬和残屑往往无人及时清理,风一吹便四处飘散,令人唏嘘。

更令人不安的是,由于长期缺乏统一有效的管理,墓区边界模糊,部分区域已被周边居民私自占用,堆放杂物、种植蔬菜,甚至圈养家禽。这种对逝者安息之地的侵扰,不仅破坏了公墓应有的肃穆,也引发了关于公共空间伦理的争议。

然而,“不干净”的真正含义,更多来自人们口耳相传的那些“怪事”。老一辈天津人常在茶余饭后低声讲述:夜深人静时,有人路过墓园外围听见低语声;有司机称车灯经过时突然失灵;还有人说曾在雾气弥漫的清晨,看见模糊的人影伫立碑前……这些说法虽无科学依据,却在民间不断发酵,使得“老北仓公墓闹鬼”成了本地都市传说的一部分。

然而,“不干净”的真正含义,更多来自人们口耳相传的那些“怪事”。老一辈天津人常在茶余饭后低声讲述:夜深人静时,有人路过墓园外围听见低语声;有司机称车灯经过时突然失灵;还有人说曾在雾气弥漫的清晨,看见模糊的人影伫立碑前……这些说法虽无科学依据,却在民间不断发酵,使得“老北仓公墓闹鬼”成了本地都市传说的一部分。

心理学家指出,这类传闻往往源于人们对死亡的本能恐惧,加上环境破败、光线昏暗等客观因素,极易引发心理暗示。当一个场所长期处于荒废状态,其象征意义便会逐渐扭曲,从“缅怀先人”变为“禁忌之地”。

值得注意的是,老北仓公墓并非没有历史价值。据地方志记载,这里安葬了不少清末民初的普通百姓,甚至有一些参与过近代工业建设的工人先驱。他们曾为这座城市默默奉献,如今却长眠于被遗忘的角落。

“不干净”的背后,其实是人们对记忆的忽视,对传统的漠视,以及对生死尊严的淡忘。一座城市的文明程度,不仅体现在高楼大厦之间,更体现在如何对待它的过去,如何安放那些无声的魂灵。

或许,真正的“干净”,不只是清扫落叶与灰烬,更是重新审视我们与历史、与死亡的关系。让老北仓公墓回归它应有的宁静与尊重,才是对逝者最大的告慰,也是对生者心灵的一次净化。

免责声明:本内容部分素材来源于网络,如存在侵权问题,请及时与我们联系。

-

上一篇

-

下一篇