天津所有陵园都是公墓吗

在中国传统文化中,陵园和墓地承载着人们对先人的追思与敬仰。随着城市化进程的加快,土地资源日益紧张,殡葬方式也逐渐规范化、集约化。天津市作为中国北方的重要城市,其殡葬管理模式也日益受到关注。那么,天津所有的陵园都是公墓吗?这个问题背后,其实涉及了殡葬政策、土地性质、管理方式等多个层面。

首先,我们需要明确“陵园”与“公墓”的概念。陵园一般指的是集中安葬逝者的场所,可能包括传统的墓地、骨灰安葬区、纪念堂等。而公墓则是指由政府或相关机构统一规划、建设和管理,面向公众开放的墓地。公墓通常分为公益性公墓和经营性公墓两种类型。

在天津,确实有相当一部分陵园属于公墓性质,特别是近年来新建或扩建的墓地,大多按照国家和地方的殡葬管理条例进行统一规划,具备明确的管理主体和规范的服务体系。这些公墓不仅服务于本地居民,也接受外地群众的安葬需求。

在天津,确实有相当一部分陵园属于公墓性质,特别是近年来新建或扩建的墓地,大多按照国家和地方的殡葬管理条例进行统一规划,具备明确的管理主体和规范的服务体系。这些公墓不仅服务于本地居民,也接受外地群众的安葬需求。

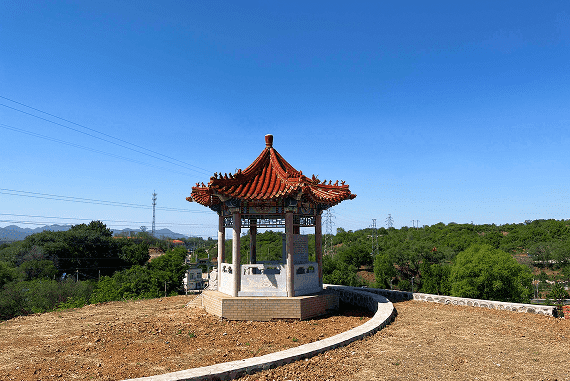

但并不是所有的陵园都属于公墓。在天津的一些历史较为悠久的区域,还存在一些家族墓地或私人墓园,这类墓地多为历史遗留,或由村集体、单位自行管理,并未完全纳入公墓管理体系。此外,一些烈士陵园、名人纪念园等特殊性质的陵园,其管理方式也不同于传统意义上的公墓,更多具有纪念、教育和文化传承的功能。

近年来,天津市积极推进殡葬改革,提倡节地生态安葬,鼓励树葬、花坛葬、草坪葬等新型绿色殡葬方式,同时也对非法墓地进行清理整顿。这一系列措施使得天津的陵园建设更加规范、有序,也推动了公墓化的发展趋势。

综上所述,虽然天津的大部分陵园已经实现了公墓化管理,但仍不能简单地说“所有陵园都是公墓”。不同类型的陵园各有其历史背景、管理方式和社会功能。未来,随着殡葬制度的不断完善和公众观念的转变,天津的陵园建设将更加注重生态、节约与人文关怀的结合。

免责声明:本内容部分素材来源于网络,如存在侵权问题,请及时与我们联系。

-

上一篇

-

下一篇