天津公墓的历史由来

天津,作为中国北方的重要城市,不仅在经济、文化方面具有深厚的历史积淀,在城市公共设施的演变中也展现出独特的发展轨迹。公墓作为一种承载纪念与哀思的空间,其历史由来与城市发展、社会变迁密切相关。天津的公墓制度并非一蹴而就,而是经历了从传统墓葬到现代公墓的逐步演变,体现出社会观念、城市管理和宗教信仰的多重影响。

一、传统墓葬与家族墓地

在近代公墓制度建立之前,天津地区的丧葬方式主要沿袭中国传统习俗,以家族墓地为主。这些墓地多分布于乡村或城郊,由家族自行管理,遵循“入土为安”的理念。墓葬形式多样,包括土葬、棺葬等,讲究风水选址,注重祖先崇拜。在清代及更早时期,天津城内的居民去世后,多选择城外空地安葬,形成一些较为集中的墓葬区域。

二、近代公墓制度的萌芽

随着19世纪末天津开埠通商,西方文化逐渐传入,西方人开始在天津设立教堂、学校、医院的同时,也带来了新的丧葬观念和公墓制度。一些外国侨民在天津建立外国人公墓,如英租界内的墓地,这些墓地多为规范管理,有明确的分区与墓碑设置,与传统的家族墓地形成鲜明对比。

与此同时,天津本地也开始出现一些由宗教团体或慈善机构设立的公共墓地。这些墓地多用于安葬无主或贫困亡者,标志着公墓从私人领域向社会公共空间的转变。

三、民国时期的发展

三、民国时期的发展

进入民国时期,随着城市人口的迅速增长和土地资源的紧张,传统墓葬方式逐渐受到挑战。政府开始关注城市殡葬管理,天津市政府在这一时期陆续出台相关政策,推动公墓建设。一些现代意义上的公墓开始出现,如北仓公墓、西营门公墓等,这些公墓由政府或地方机构统一管理,实行分区规划,逐步取代了无序的乱葬岗。

四、新中国成立后的公墓制度

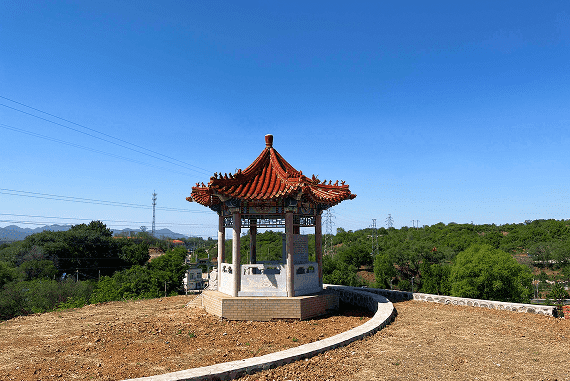

新中国成立后,天津的殡葬改革进入新阶段。政府提倡移风易俗,推行火葬,减少土地占用。1950年代以后,天津陆续建立了多个国营公墓,如天津市第一公墓(现为天津寝园)、天津市第二公墓等。这些公墓不仅提供墓葬服务,也逐步引入园林化设计,成为集纪念、休闲、教育为一体的公共空间。

随着城市化的推进,天津还逐步推广骨灰堂、树葬、花葬等生态葬法,以适应现代城市发展的需要。近年来,绿色殡葬理念深入人心,公墓建设更加注重环保与可持续发展。

五、结语

天津公墓的历史,是一部城市文明演进的缩影。从传统的家族墓地到现代的生态公墓,反映了社会结构、文化观念和城市管理方式的深刻变化。公墓不仅是逝者安息之地,更是生者缅怀亲人、传承文化的重要场所。未来,随着社会的发展与科技的进步,天津的公墓制度也将继续演变,以更加文明、环保、人性化的方式服务于城市居民。

免责声明:本内容部分素材来源于网络,如存在侵权问题,请及时与我们联系。

-

上一篇

-

下一篇