天津一号公墓后续

在天津的城市记忆中,"一号公墓"曾是一个神秘而沉重的符号。它不仅承载着逝者的安息,也映射出时代的变迁与社会的更迭。随着城市化进程的不断推进,这一历史遗迹的后续命运,也成为人们关注的焦点。

上世纪五十年代,天津一号公墓作为当时规模最大的公共墓地之一,曾安葬了许多无名烈士、普通市民以及部分历史人物。由于特殊的历史背景,这座公墓在很长一段时间内并未被广泛提及,甚至一度被遗忘在城市边缘。然而,随着城市建设的扩展,这片沉寂多年的土地逐渐被重新规划。

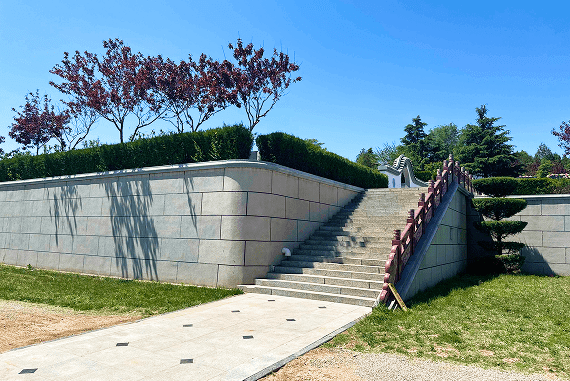

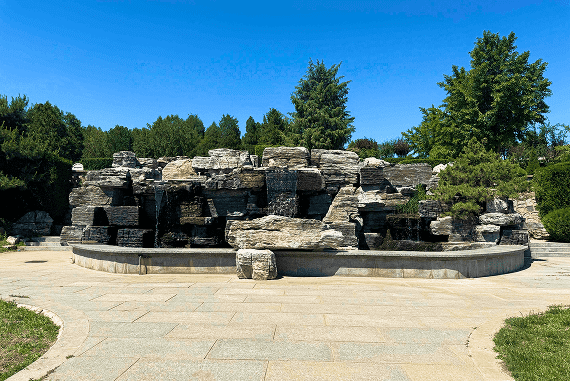

近年来,随着天津市对城市空间的整合与优化,一号公墓的部分区域已被纳入城市发展规划。一些原本荒废的墓地被清理,部分区域被改建为绿地、公园或文化设施。这一过程并非简单地“推倒重建”,而是在尊重历史与人文的基础上,进行合理的再利用。

在搬迁与整治过程中,相关部门也对部分有代表性的墓碑、遗物进行了整理与保护。一些具有历史价值的墓志铭、遗物被收集并移至地方博物馆或纪念馆,以供后人瞻仰与研究。同时,政府也鼓励民间组织与家属参与,共同记录与传承那段被尘封的历史。

在搬迁与整治过程中,相关部门也对部分有代表性的墓碑、遗物进行了整理与保护。一些具有历史价值的墓志铭、遗物被收集并移至地方博物馆或纪念馆,以供后人瞻仰与研究。同时,政府也鼓励民间组织与家属参与,共同记录与传承那段被尘封的历史。

然而,这一过程中也伴随着争议与思考。如何在城市发展中平衡历史记忆与现实需求?如何对待那些无名或被遗忘的逝者?这些问题不仅关乎城市的良心,也考验着社会对历史的尊重与担当。

天津一号公墓的后续故事,是一段关于遗忘与铭记、拆除与重建、历史与现实交织的缩影。它提醒我们,在城市快速发展的背后,不应忽视那些曾经存在、曾经奋斗、曾经牺牲的生命。他们的故事,值得被讲述,也应当被记住。

今天,当我们漫步在曾经属于一号公墓的区域,或许已难寻昔日的痕迹,但那些被妥善保存的史料与记忆,仍在诉说着一段不应被遗忘的过去。在这片土地上,历史并未远去,只是换了一种方式继续存在。

免责声明:本内容部分素材来源于网络,如存在侵权问题,请及时与我们联系。

-

上一篇

-

下一篇