天津公墓的历史背景

天津,作为中国北方的重要城市,拥有悠久的历史与深厚的文化底蕴。在这座城市的变迁过程中,公墓作为社会文化的一部分,也经历了从传统到现代的演变。天津公墓的历史不仅反映了城市发展的轨迹,也折射出社会观念、宗教信仰和城市治理方式的变迁。

一、早期墓葬与民间习俗

在天津建城初期,墓葬多为家族墓地或散落在乡村的私人坟地。早期居民多遵循传统丧葬习俗,选择风水宝地安葬先人。清代以前,天津地区并无统一规划的公共墓地,墓葬分布较为分散,多位于城郊或乡村边缘地带。

随着人口的增加和城市化进程的推进,传统的家族墓地逐渐无法满足城市发展的需要,尤其是在清末民初时期,天津作为通商口岸迅速崛起,城市人口激增,土地资源日益紧张,原有的墓葬方式开始受到挑战。

二、近代公墓制度的建立

20世纪初,受西方城市规划理念的影响,天津开始出现现代意义上的公墓。1903年,随着英法租界的设立,西方的墓园制度被引入天津。租界内开始设立专门的墓地,用于安葬外国侨民及部分中国居民。这些墓地通常规划整齐,设有围墙和管理机构,标志着天津现代公墓制度的萌芽。

民国时期,天津市政府开始着手规划城市公共墓地。1930年代,一些由政府或民间组织设立的公墓陆续建立,如北仓公墓、西营门公墓等。这些公墓不仅提供墓位,也开始注重环境绿化与墓区管理,初步具备了现代公墓的雏形。

三、新中国成立后的公墓发展

三、新中国成立后的公墓发展

1949年新中国成立后,天津的公墓建设进入了一个新的阶段。政府开始对原有墓地进行整顿,推行集中管理,逐步废除乱葬乱埋的现象。同时,随着人口老龄化加剧,殡葬需求不断增加,天津市在郊区开辟了多个大型公墓,如永安公墓、元宝山庄公墓等。

这一时期,天津的公墓建设更加注重土地利用效率与环境保护,开始推广节地葬、生态葬等新型安葬方式。同时,政府也加强了对殡葬行业的管理,规范了公墓经营与服务标准,提升了整体服务水平。

四、当代天津公墓的特点与趋势

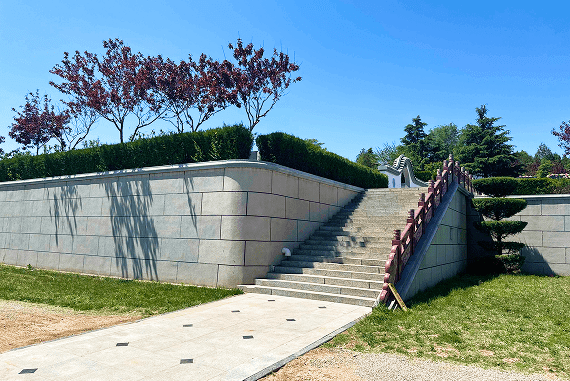

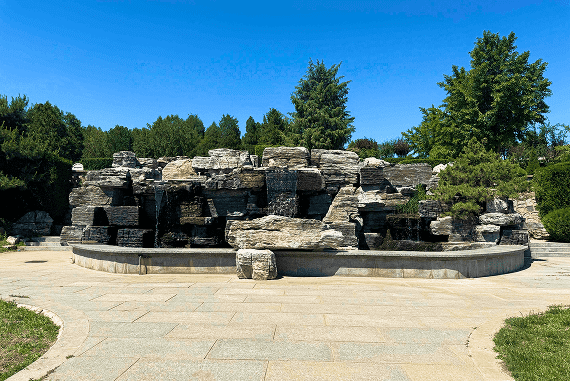

进入21世纪,天津的公墓已从单一的墓葬功能逐步向纪念、文化、教育等多元化方向发展。许多公墓结合园林景观设计,营造出庄重而宁静的氛围,成为市民缅怀先人、寄托情感的重要场所。

近年来,随着生态文明建设的推进,天津也在积极探索绿色殡葬模式,如树葬、花坛葬、壁葬等,以缓解土地资源紧张的问题。同时,数字化管理技术的应用也使公墓服务更加便捷高效,提升了管理与服务水平。

五、结语

天津公墓的发展史,是一部城市文明进步的缩影。从传统的家族墓地到现代的公共墓园,从乱葬岗到生态墓园,天津的公墓见证了这座城市在社会、经济、文化等方面的深刻变迁。未来,随着时代的发展与观念的更新,天津的公墓将继续朝着更加绿色、人文、科技的方向迈进,为人们提供更加文明、理性的殡葬选择。

免责声明:本内容部分素材来源于网络,如存在侵权问题,请及时与我们联系。

-

上一篇

-

下一篇